|

|

|

КАК СКЛАДЫВАЛИСЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЛИНОВ

ЧЕЛОВЕК И БОГИ

ФОРМИРОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ПАНТЕОНА

КОСМОГОНИЯ

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ. ХРАМЫ.

МИСТЕРИИ

ОРАКУЛ

КРИЗИС. ОСЕНЬ БОГОВ

|

|

Тем, кто интересуется историей культуры, литературой и искусством, знакомство с греко-римской мифологией совершенно необходимо. Ведь, начиная с эпохи Возрождения, писатели, художники и скульпторы стали широко черпать для своих произведений сюжеты из сказаний древних греков и римлян.

Придя в любой из художественных музеев, неискушенный посетитель оказывается в плену прекрасных, но зачастую непонятных ему по содержанию произведений великих мастеров изобразительного искусства:

Греко-римская мифология столь глубоко проникла в русскую литературу, что человеку, читающему стихотворения А. С. Пушкина (особенно ранние) и неосведомленному о мифологических персонажах, не всегда будет ясен лирический или сатирический смысл того или иного произведения. Это справедливо и в отношении стихов Г.Р.Державина, В.А.Жуковского, М. Ю. Лермонтова, басен И. А. Крылова и других. Все это лишь подтверждает мысль о том, что без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы.

Почему же именно мифы небольшого греческого народа, который пытался осмыслить все происходящее вокруг него, легли в основу общечеловеческой культуры и обладают столь притягательной силой и так глубоко проникли в представления и образ мыслей современного человека, что он, не отдавая себе в этом отчета, в самой обыденной речи говорит о сизифовом труде (имея в виду бессмысленную, работу), о титанических усилиях и гигантских размерах (а ведь титаны и гиганты - порождения богини Земли, боровшейся с греческими богами), о паническом страхе (а это проделки бога Пана, любившего наводить безотчетный ужас на людей), об олимпийском спокойствии (которым обладали древние боги - обитатели священной горы Олимп) или о гомерическом смехе (это безудержный громовой смех богов, описанный поэтом Гомером). К общепринятым сравнениям можно отнести и уподобление могучего и сильного человека Геркулесу, а смелой и решительной женщины - амазонке. Художников, поэтов, скульпторов привлекала прежде всего глубина и художественность мифических образов.

Древнегреческие боги были во всем подобны людям: добры, великодушны и милостивы, но в то же время зачастую жестоки, мстительны и коварны. Человеческая жизнь неизбежно кончалась смертью, боги же были бессмертны и не знали границ в выполнении своих желаний, но все равно выше богов была судьба - Мойры - предопределение, изменить которое не мог никто из них. Таким образом, греки, даже в участи бессмертных богов усматривали их сходство с судьбами смертных людей.

Рим, восприняв греческую мифологию и превратив ее в греко-римскую, оказал человечеству огромную услугу. Большинство гениальных произведений греческих скульпторов дошло до нашего времени лишь в римских копиях, за малым исключением. И если сейчас наши современники могут судить о замечательном изобразительном искусстве греков, то за это они должны быть благодарны римлянам.

Но и сама греческая цивилизация не возникла на пустом месте.

По свидетельству эллинского историка Геродота, в начале V в. до н. э. в египетских Фивах оказался образованный милетянин Гекатей. Когда он похвастался перед жрецами своей родословной, восходящей, по его словам, в шестнадцатом поколении к богам, "жрецы привели его в огромное святилище и показали ряд колоссальных статуй (их было 345), каждая из которых ставилась ещё при жизни верховным жрецом, наследовавшим свой сан от отца, и ни один из них не был богом".

Из рассказа другого эллина, философа Платона, известно, что ещё до Гекатея в Египте побывал греческий мудрец Солон и стал пересказывать египетскому жрецу древнейшие события из истории своего народа, но был им остановлен: "Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаётесь детьми, и нет среди эллинов старца". Оказывается, египетский жрец знал о потопе, случившемся за 10 тыс. лет до посещения Солоном Египта*, тогда как эллинам из их легенд был известен потоп, который произошёл всего за тысячу лет до этого.

КАК СКЛАДЫВАЛИСЬ РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЭЛЛИНОВ

На территории Балканского полуострова до появления эллинов обитали пеласги - народ, говоривший на языке, родственном эллинскому, но обладавший более высокой культурой, более развитыми представлениями о богах. У пеласгов не было ни пирамид, ни грандиозных храмов, подобных египетским, месопотамским или ханаанским, но у них уже существовали оракулы (святилища, где давались предсказания от имени того или иного бога), которых они вопрошали о воле богов. Пеласги были первыми, кто на земле Эллады оказал серьёзное влияние на религиозные представления народов, впоследствии принявших общее имя - эллины.

С крушением египетского владычества под натиском кочевников и "народов моря" на восточном побережье Средиземного моря политическую независимость от Египта обретают города, населённые финикийцами. Начавшаяся в конце II тыс. до н. э. грандиозная финикийская колонизация наряду со Средиземноморским побережьем Африки и Иберии (Испании) затронула также острова и полуострова, занятые эллинами. Согласно эллинскому преданию, ещё во II тыс. до н. э. выходец из Финикии Кадм поселился в Средней Элладе, став основателем Кадмеи - будущих Фив, великого эллинского города. Из посеянных Кадмом зубов дракона вышли вооружённые богатыри-спарты. Они считались первопредками фиванских аристократических родов, освоивших искусство письма и рудное дело.

Легенда о Кадме нашла подтверждение в финикийском происхождении греческого алфавита, в восточных памятниках, обнаруженных во время раскопок Кадмеи, в культе ряда эллинских богов и героев, за которыми скрываются финикийские прототипы. Так, за подвигами эллинского бога-героя Геракла обнаруживаются деяния финикийского божества Мелькарта, героя времён колонизации, достигшей в XII в. до н. э. пролива, отделяющего Средиземное море от океана. Финикийцы называли этот пролив Столбами Мелькарта, эллины подменили Мелькарта Гераклом.

Египетское, ханаанско-финикийское, малоазийское влияния на эллинскую религию, как бы ни были они велики, не могли, однако, подавить исконную религиозную основу, которую эллинские переселенцы принесли со своей прародины и которая только укрепилась от общения с пеласгами, хеттами, фракийцами и другими народами индоевропейского происхождения. Не случайно ведь во главе эллинского пантеона стоит Зевс, бог, обладающий чертами бога-грозовика индоариев, иранцев, славян, кельтов, германцев и других индоевропейских народов, а многовершинный Олимп, хотя и принявший некоторых восточных божеств-пришельцев (Аполлона, Афродиту), живо напоминает гору богов в других индоевропейских религиях.

ЧЕЛОВЕК И БОГИ

|

|

|

Для эллина, как и для любого другого обитателя Средиземноморья, он сам, его жилище, его поселение или город, горы, низины, ручьи, море, небо, весь космос были наполнены некими знаками, подчас радужными, подчас пугающими. Собственный непроизвольный жест, дрожание века, чихание, писк мыши, полёт ласточки, крик совы, падение метеорита, радуга, выскочившая из речной глади рыба, раскаты грома, встреча со случайным прохожим имели глубокое значение. Эти, казалось бы, вполне обычные явления могли заставить эллина отказаться от принятого решения, например от свадьбы или сражения, т. е. совершать необъяснимые, на взгляд постороннего, поступки.

|

|

Между тем человек античной эпохи был уверен, что каждая из подобных случайностей - знак, посланный ему благими богами для предупреждения о грозящей опасности. Он относился к этим знамениям вполне серьёзно и пытался вникнуть в их смысл, а если не мог понять сам - обращался к "знатокам", сделавшим разъяснение божественных знаков своей профессией.

И конечно же, важнейшими из таких знамений считались сны. Согласно господствовавшим представлениям, во сне душа освобождалась от земных оков и могла воспарять в небеса для общения с богами или нисходить в подземный мир для встречи с душами умерших родичей. Из подобных снов, вероятно, и возникает мифология жизни и смерти - быть может, самое прекрасное, что создано человечеством.

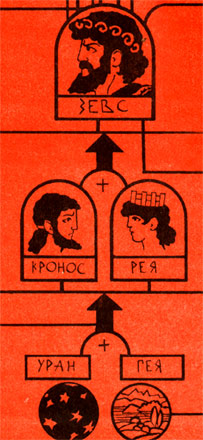

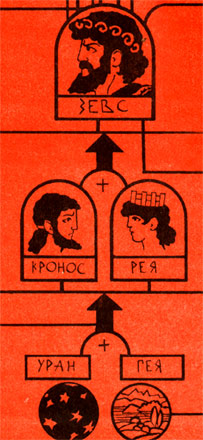

ФОРМИРОВАНИЕ ОЛИМПИЙСКОГО ПАНТЕОНА

Под влиянием Востока у эллинов сложились представления о богах, которых они называли олимпийцами, поскольку местом их пребывания считалась гора Олимп. Впрочем, это название носила не одна гора, поэтому можно в общих чертах проследить, как с восточных Олимпов боги переселялись на классический Олимп, расположенный на границе между эллинами и варварами.

Эллинские мифы запечатлели в образах богов историю освоения человеком окружающей природы и осознания своего места в ней. Каждый из небожителей, населявших Олимп, имел, согласно мифам, также свою земную родину - вполне конкретную местность, остров, гору и т. д. Так, земной родиной Зевса была гора Ида на Крите; Аполлона и Артемиды - островок Делос; Гефест, родившийся на Олимпе и сброшенный оттуда своей матерью Герой, получил второе отечество на острове Лемнос. Нетрудно понять, что за этими представлениями стояло место, где впервые возникло почитание того или иного бога, позднее ставшего олимпийцем.

С богами были связаны определённые растения или птицы, пресмыкающиеся, звери. Орёл, считавшийся вестником Зевса и постоянно находившийся у его ног на Олимпе, очевидно, занял это положение потому, что первоначально сам почитался как солнечное божество, владыка неба. Священными животными Афины были змея и сова, у многих народов почитавшиеся как носительницы мудрости. Трагически закончившееся преследование Аполлоном прекрасной нимфы Дафны (боги превратили её в лавр) - свидетельство первоначального почитания лаврового дерева, которое впоследствии стало играть значительную роль в культе Аполлона. Равным образом с Зевсом связан царь лесов дуб, с Дионисом - виноградная лоза и плющ, а с Персефоной - тополь. Всё это - следы более древних религиозных представлений, ценнейшая информация о доолимпийской религии, о том времени, когда сверхъестественные силы мыслились не в человеческом облике, а в виде камней, растений, животных.

|

ПАНТЕОН БОГОВ |

КОСМОГОНИЯ

В космогонических представлениях эллинов в гораздо большей степени, чем в их пантеоне, ощущается восточное влияние. Это явствует прежде всего из сопоставления двух древнейших эпосов - гомеровского и гесиодовского. У Гомера в картине мира присутствуют лишь некоторые элементы, навеянные развитыми восточными религиями, у Гесиода же в поэме "Теогония" даётся завершённая космогоническая система по образцу восточных.

В то время, когда науке были известны только египетская, ассиро-вавилонская и ханаанская мифологические системы (последняя - в переложении финикийских мудрецов), предшествующего родителя богов Ана (Ану). При этом новый бог представляет более высокую ступень культуры, чем его предшественник. Кумарби почитался хеттами как бог зерна, а век Кроноса понимался эллинами как время земледельческой культуры (в Аттике, согласно эллинским мифам, - родине земледелия, "кронион" - месяц жатвы, "крония" - жатва и её празднование; своего отца Урана Кронос оскопляет серпом).

Гесиодова космогоническая схема была воспринята не только в Элладе, но и в Риме, стала классической. Но она не была единственной. Ей противостояла иная, орфическая космогония, которая опять-таки не была эллинской по своему происхождению. Считалось, что Орфей был сыном фракийского речного бога, музыкантом, переселившимся в Элладу и даже участвовавшим в походе аргонавтов.

Эпименид, изложивший взгляды Орфея в 500 г. до н. э., признавал космогоническими началами Воздух и Ночь, от брака которых произошли Тартар и два бога, породивших мировое яйцо. В гесиодовой схеме яйцо отсутствует, но оно известно эллинам, в частности, по мифу о Леде, к которой явился Зевс в образе лебедя, и она снесла после сближения с ним два яйца, из которых вылупились Елена и Диоскуры. Фракийцы были древним индоевропейским народом, родственным пеласгам. Не является ли фракийско-пеласгийская космогония орфиков неким противовесом восточным представлениям о происхождении мира? В пользу подобного предположения говорит то, что идея мирового яйца присутствует в космогонии другого индоевропейского народа - индоариев. Герой орфической космогонии не Зевс, а Дионис; одним из главных подвигов Диониса был поход в Индию.

ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ

Жертвоприношения составляли основу культовых действий и представляли

собой столь детально разработанную систему, что для её изложения

потребовалась бы целая книга. Каждому богу отдавали именно то, что

соответствовало его месту в пантеоне, его функциям и как бы вкусу. При

этом учитывалось не только "местожительство" божеств (земля, река, море,

небо).

ХРАМЫ

|

|

Уже в "Одиссее" Гомера упоминаются "дом Эрехтея, где обитает Афина", и "каменный порог храма Аполлона в Хрисе". Однако в то время храмов было ещё немного, поэтому лишь в полисную эпоху они становятся средоточием культа. Постепенно к храму переходили функции не только культового, но и культурного центра.

Храм вместе с находившимся в нём изображением божества становился как бы моделью универсума, в котором это божество властвовало и пользовалось почитанием.

|

|

Совершавшиеся перед храмом на священном участке - теменосе - торжественные богослужения выражали верность отеческим богам, хранителям полисной свободы и узаконенных прав сограждан. Часто храму отводили место на акрополе (так называлась укреплённая часть города), что было обусловлено стремлением защитить вместе с богом и идею полиса. Тот, кто каким-либо образом покушался на принадлежавшее храму богатство или сеял сомнения относительно могущества полисных богов, считался преступником, заслуживавшим самой суровой кары.

Обычно храм находился на возвышении, и к нему поднимались по ступеням, число которых было нечётным, чтобы на первую и последнюю ступала правая, "счастливая", нога. Характерными для эллинского храма были колонны у входа (сначала две, потом более) или колоннада, опоясывающая три стороны или всё здание. Треугольник, образованный двумя скатами кровли (фронтон), заполнялся фигурами божества, почитавшегося в храме, и связанных с ним богов, а вся композиция была частью "священной истории". Так, на восточном фронтоне афинского Парфенона - храма, посвящённого Афине Парфенос (Деве), - изображалось рождение Афины из головы Зевса в присутствии других богов; на западном - соперничество Афины и Посейдона за владычество над Аттикой.

За редчайшим исключением, во внутренней части храма находилась культовая статуя божества, поначалу вырубленная из цельного куска дерева. Такие деревянные идолы почитались ещё до эллинов обитателями Крита и других островов Эгейского моря (изготовитель подобных идолов Дедал стал героем мифа о лабиринте).

|

Позднее деревянные изображения сменились глиняными, мраморными, бронзовыми, а порой и хрисоэлефантинными (из золота и слоновой кости, покрывавших деревянную основу).

Храмы, бывшие "государствами в государствах", жили по своим законам. Они пользовались правами неприкосновенности и подчас объявлялись азилями (убежищами), в которых могли скрываться беглецы. Припавший к алтарю или статуе божества пользовался его защитой.

|

|

|

МИСТЕРИИ

Наряду с праздниками, открытыми для всех граждан полиса, были и закрытые, участники которых знакомились с тайным знанием и совершали обряды, доступные лишь посвящённым. Такие праздники назывались мистериями, а люди, допущенные к участию в них, - мистами. Наиболее известны мистерии, происходившие под Афинами, в Элевсине, и на острове Самофракия.

Элевсинские мистерии, отмечавшиеся каждые два года, начинались с того, что ночью мисты, возглавляемые жрецами, в масках и с факелами в руках отправлялись к сооружению, сложенному из пригнанных друг к другу каменных плит. Общими усилиями одну из этих плит отодвигали и из ниши в нижнем камне доставали свиток, содержавший правила проведения мистерий. Эти правила громко зачитывали и вновь прятали в каменное хранилище, после чего процессия направлялась в храм, бывший центром культа Деметры и её дочери Персефоны. Судьба именно этой богини давала участникам мистерий надежду на возвращение к жизни после смерти.

В храме посвящённые приобщались к жгучей тайне потустороннего существования. Пока они проходили из одной части святилища в другую, по сторонам временами вспыхивал яркий свет, выхватывавший из мрака тени или фигуры чудовищ подземного мира. Одновременно раздавались собачий лай, скрежет, вопли, стоны и другие "звуки смерти", усиленные специальными приспособлениями. После всех этих ужасов перед мистами открывались помещения, полные света. Здесь под успокаивающие звуки флейт мисты, взявшись за руки, исполняли ритуальный танец ликования и возвращения к жизни. Элевсинский обряд мыслился как подготовка к переходу из одного мира в другой, как наглядный урок преодоления загробных мук и приобщения к бессмертию.

Видимо, не менее древними, чем элевсинские, были мистерии островов Лемнос, Имброс и Самофракия в честь богов-спасителей (кабиров) пеласгийского или фракийского происхождения. Кабиры, спасавшие людей от бурь и иных бедствий, были в то же время громовыми божествами, карающими за прегрешения и проступки. Клятва кабирами считалась самой страшной как у эллинов, так и у римлян, к которым культ кабиров перешёл от этрусков.

Вместе с кабирами на Самофракии почиталась малоазийская богиня-мать Кибела, а также её сыновья (Зевс, Дионис, Гермес, Плутон) и дочери (Деметра, Афродита, Артемида, Персефона). Жрецы, ведавшие культом Кибелы, встречали причаливающие к острову корабли и препровождали в храм всех, кто желал приобщиться к таинствам кабиров. Эти жрецы принимали исповеди грешников, очищали их от грехов, после чего вводили в тайны культа своих богов. Посвящённый получал железное кольцо, которое должен был носить в течение всей жизни.

В греческих мистериях велико влияние восточных религий, с которыми эллины познакомились, посещая Египет, Месопотамию и Финикию. Распространение мистерий связано, с одной стороны, с именами легендарных персонажей (Гермес, Орфей), а с другой - с вполне реальными людьми, например с Пифагором, использовавшим принципы мистерий для обучения избранной молодёжи наукам.

ОРАКУЛЫ

За рамки полиса и полисной религии выходили также оракулы - особого рода объединения жрецов, занимавшихся гаданиями и дававших советы по самым разным вопросам.

Знаменитейший и древнейший оракул существовал при храме Земли в Додоне (область Эпир). Его упоминает Гомер в связи с пеласгами и жрецами-"селлами", которые никогда не мыли ног и спали на голой земле.

Впоследствии главным богом оракула стал Зевс, и жрецы для ответа на вопросы, которые им задавали, прислушивались к шелесту листьев дуба, священного дерева Зевса, и к журчанию протекавшего рядом ручья. Гадание совершалось также по табличкам из свинца с записанными на них вопросами.

|

|

С VII в. до н. э. наиболее известным был оракул при храме Аполлона в Дельфах, где, согласно храмовой легенде, Аполлон одолел чудовищное порождение Геи-Земли - змееногого Пифона.

Дельфийский (или Пифийский) оракул долгое время пользовался авторитетом во всём греческом и варварском мире. Предсказания давались девять месяцев в году сначала двумя левами-пифиями, по нескольку раз в месяц, а после падения значения оракула - одной пифией, пожилой женщиной, раз в месяц.

|

|

Выкрикам пифии, восседавшей на священном треножнике и вдыхавшей наркотический дым, жрецы придавали чаще всего форму стихотворного изречения, допускавшего разные толкования, чтобы в случае принятия вопрошающим неправильного решения ответственность ложилась на него самого.

Наряду с этими знаменитыми оракулами существовало множество других. Неподалёку от Дельф, в Тегире, находился оракул Аполлона, принимавший вопросы жаждущих совета в письменном виде в запечатанном сосуде и дававший ответы на следующий день.

На восточном берегу Эгейского моря, в Дидиме, близ Милета, имелся оракул при храме Аполлона, находившийся в собственности жреческого рода Бракхиадов. Здешняя прорицательница приводила себя в состояние божественного сознания водой из местного источника. При ней состоял жрец-переводчик. За сбывшееся предсказание о победе в битве фараон Нехо прислал этому оракулу богатые дары. Пользовавшийся советами дидимской прорицательницы царь Лидии был настолько щедр к оракулу, что его золота оказалось достаточно для постройки милетянами военного флота и начала войны с персами.

В 494 г. н. э. оракул был разрушен.

КРИЗИС

Существованию каждой религии отмерен определённый срок. За рождением богов с неизменностью закона природы следует смерть, и если происходит возрождение культа богов с теми же именами, то это по сути дела уже новые боги. Вопреки широко распространённому мнению признаки хронической болезни эллинской религии выявляются не тогда, когда расцветает эллинская наука. Античные мудрецы, в том числе и те, кого причисляли к материалистам, не только не боролись с эллинской духовностью, но укрепляли и углубляли её.

Кризис эллинской религии совпадает с кризисом полиса, точнее - с его последней фазой, начавшейся завоеваниями Александра Македонского. Ещё не успев завершить разгром Персидской державы, Александр обратился из Египта к эллинским полисам с требованием признать его богом. Такого у эллинов ещё не было. Завоевателей признавали героями, оказывали им божественные почести, но не при жизни, а через много лет или даже столетий после их ухода в Аид. Однако на требование Александра спартанцы снисходительно ответили: "Пусть Александр, сын Филиппа, будет богом, если он этого хочет". Это первое, хотя и сделанное под нажимом признание права правителя на вхождение в пантеон стало началом широкой практики признания богами также и преемников Александра, а затем - и римских императоров.

|

| Уходит в небытие то, что составляло наиболее существенное отличие эллинской религии от религий Востока, где цари издавна считались живыми богами и где даже летосчисление велось от времени их вступления на престол. Отныне исчезает духовное препятствие к объединению Запада и Востока под властью единого монарха, к созданию всемирной империи. Империя Александра оказалась недолговечной, зато идея личной божественной власти была прочно внедрена им в сознание древних эллинов. Уже при жизни того поколения, которое могло слышать речи последнего защитника эллинского образа жизни Демосфена, в святая святых аттической религии - Парфеноне - поселился один из преемников власти Александра. И это не только не вызвало протеста, но было встречено стихотворным приветствием, выражавшем новую идею, что поклоняться живому богу намного разумней, чем каменному или деревянному.

|

|

|

ОСЕНЬ БОГОВ

Это было в середине первого века новой эры. Эллинский корабль плыл в Италию. Внезапно наступил штиль, опустились паруса, и в безмолвии прозвучал могучий голос, призвавший кормчего. Когда тот, оправившись от изумления, откликнулся, ему было приказано направиться к лесистому мысу и там возвестить, что великий Пан умер.

Как только кормчий ответил согласием, паруса наполнились ветром и корабль сам понёсся вперёд. Выйдя на нос, кормчий приложил ладони ко рту и крикнул что было сил: "Умер великий Пан!".

И тотчас в ответ послышались рёв, уханье, стоны. С шумом раскачивались верхушки деревьев, птицы камнем падали в море. Вся природа скорбела о кончине первого из богов, предчувствуя гибель других.

Так рассказывали о гибели одного из эллинских богов. О смерти других богов не сохранилось подобных рассказов. Но о том, что они вступили в пору увядания, свидетельствовало многое. Всё реже и реже посещаемые, храмы покрывались паутиной и разрушались. Усиливались позиции восточных соперников эллинских богов. В римском порту Остия появилась синагога - самая крупная во всём круге земель. Росло влияние жрецов Митры, Христа, Осириса и Исиды. На Олимпийских играх, где раньше побеждали в честной борьбе, был награждён оливковым венком нечестивейший из римских императоров, матереубийца Нерон, преступления которого в прежние времена не дали бы ему права даже приблизиться к границам священного участка Олимпии. Сириец Лукиан в своих сатирических диалогах осыпал олимпийцев градом насмешек.

До гибели многих эллинских богов, а вместе с ними и подвластного им мира оставалось совсем немного времени...

|

|

|

|

Мировые религии.

Пути духовного развития |

|

Эзотерическая

картина мира |

|

Домой |

|